SPK: Beihilfe zur Kompensation indirekter CO₂-Kosten

Hintergrundinformationen:

Die im Strompreis enthaltenen indirekten CO₂-Kosten stellen für stromintensive Industrie eine „Mehrbelastung“ und damit einen äußeren Einflussfaktor der unternehmensspezifischen Produktkosten dar. Um Unternehmen bei diesen Mehrbelastungen zu unterstützen, gewährt der Gesetzgeber gewissen beihilfefähigen Unternehmenssektoren eine Teilkompensation der im Strompreis enthaltenen indirekten CO₂-Kosten. Der anzuwendende EUA-Preis zur Berechnung der Beihilfehöhe entspricht dem des jeweiligen Abrechnungsjahres.

Mit diesem Beitrag möchten wir insbesondere neu antragsberechtigten Unternehmen eine erste Orientierung über den Beantragungsprozess der Beihilfe zur Kompensation indirekter CO₂-Kosten (Strompreiskompensation, SPK) geben.

GALLEHR+PARTNER® unterstützt Unternehmen seit dem Jahr 2013 bei der Beantragung der der Strompreiskompensation. Für detailliertere Auskünfte und weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Was ist die Strompreiskompensation?

Hohe Strompreise haben einen großen Einfluss auf energieintensive Wirtschaftssektoren. Dies ist zum Teil auf die gehandelten Emissionszertifikatspreisen zurückzuführen, die fossile Stromproduzenten (u. a. Kohle- und Gaskraftwerke) bezahlen müssen und im Strompreis an ihre Kunden weitergeben. Steigende Emissionspreise bedeuten folglich steigende Stromkosten, was eine potenzielle Gefahr für betroffene Sektoren darstellt. Als Folge könnten stromintensive Unternehmen ihre Aktivitäten auf Standorte außerhalb der Europäischen Union verlagern, um somit hohe Emissionspreise zu umgehen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Hier kommt die Strompreiskompensation (SPK) ins Spiel:

Um gegen die Gefahr der Produktionsverlagerung, sogenanntes Carbon Leakage, aktiv vorzugehen, können ausgewählte Sektoren ihre im Strompreis enthaltenen indirekten CO₂-Kosten seit 2013 finanziell kompensiert bekommen. Für die Antragstellung auf Strompreiskompensation muss voraussichtlich bis 31.05 jeden Jahres bei der DEHSt ein formaler, von einem Wirtschaftsprüfer verifizierter Antrag qualifiziert signiert über die virtuelle Poststelle (VPS) eingereicht werden. Die dabei seitens der DEHSt anzuwendende Antragsfrist ist als eine Ausschlussfrist zu verstehen.

Für wen ist die Strompreiskompensation interessant?

Die zuständige EU-Leitlinie definiert Sektoren, in denen die Gefahr der Verlagerung (Carbon Leakage) gegeben ist. Hierzu zählen Sektoren, in denen:

- die Energiekosten einen wesentlichen Anteil der „Bruttowertschöpfung“ ausmachen

- in erheblichem Umfang internationaler Handel stattfindet

- Gewinnspannen durch weltweiten Wettbewerb unter Druck stehen

- Verbesserung der Energieeffizienz nur begrenzt möglich ist

Da die Beihilfen an den Stromverbrauch von Anlagen anknüpfen, ist auch nicht entscheidend, ob die Anlagen vom EU-ETS erfasst sind oder nicht. Grundlage für die Gewährung der Beihilfen ist die vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013 erlassene Förderrichtlinie. Gleichwohl befindet sich die Strompreiskompensation seit nun zwei Jahren inmitten einer politischen Debatte bzgl. der Erweiterung der beihilfeberechtigen Sektoren.

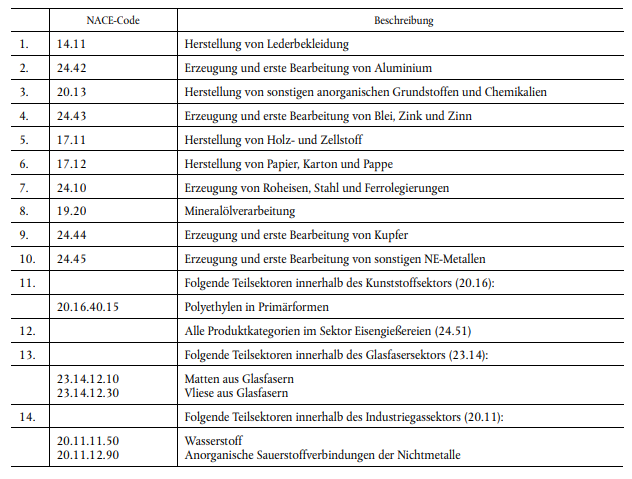

Nach aktuellem Stand (Frühjahr 2025) sind anhand der Beihilferichtlinien des Jahres 2021 folgende Sektoren beihilfefähig:

Dabei sind für die Antragsberechtigung die im Unternehmen hergestellten Produkte maßgeblich, die Zuordnung eines Unternehmens zu einem bestimmten Wirtschaftszweig ist nicht entscheidend.

Welche Gegenleistungen sind zu erbringen?

Um trotz Beihilfe einen Anreiz zur Steigerung der hausinternen Energieeffizienz zu setzen sowie daraus resultierend eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, haben teilnehmende Unternehmen die Anforderung der „Ökologischen Gegenleistungen“ zu erfüllen. Dabei verpflichtet die EU-Kommission in ihrer Leitlinie energieintensive Industrie nicht nur zum Energiemonitoring, sondern auch zur Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Der Fördergeber gewährt dabei die investiven Maßnahmen bis zum 31.12.2024 abzuschließen, wobei eine tiefgehende Prüfung im Jahr 2025 zu erwarten ist.

Im Detail sind alle Beihilfeempfänger verpflichtet, Energieaudits durchzuführen oder ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 zu betreiben. Darüber hinaus sind Unternehmen verpflichtet, entweder:

- die Empfehlungen des Audit-Berichts umzusetzen, soweit die Amortisationszeit für die entsprechende Investitionen 3 Jahre nicht übersteigt, oder

- den CO₂ -Fußabdruck ihres Stromverbrauchs zu verringern, so dass sie mindestens 30% ihres Strombedarfs aus CO₂ -freien Energiequellen (Grünstrom) decken, oder

- den Beihilfebetrag in Projekte zu investieren, die zu erheblichen Verringerungen der Treibhausgasemissionen der Anlage führen, deutlich unter den anwendbaren Produkt-Benchmark, die für die kostenlose Zuteilung im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems herangezogen wird.

Dabei lehnt sich die Förderrichtlinie der Strompreiskompensation an die BEHG-Carbon-Leakage Verordnung (BECV) an, wobei im parallel laufenden Beihilfesystem zur Kompensation doppelt belasteter Brennstoffe gleichwohl ökologische Gegenleistungen gefordert werden. Mit dem Geschäftsjahr 2025 (Abrechnungsjahr 2026) gleichen sich beide Anforderungen der beiden Beihilfesysteme an. Weitere Informationen zu den Umsetzungsanforderungen an Energieeffizienzmaßnahmen innerhalb der Strompreiskompensation sowie innerhalb andere Beihilfen oder des Ordnungsrechts finden Sie in unserer hierfür erstellenden Übersichtsmatrix – Ökologische Gegenleistungen und Verpflichtungen.

Wie hoch ist die Beihilfe?

In der Leitlinie der Europäischen Kommission wird die staatliche Unterstützung auf ein Maximum von 75% der indirekten CO₂-Kosten beschränkt. Zum Vergleich: Zu Beginn der 3. Handelsperiode galt noch ein Wert von 85%. Dieser Wert gilt als erforderlich, um Carbon-Leakage zu verhindern. Die Beihilfehöhe richtet sich jeweils nach dem Stromverbrauch und der produzierten Menge des beihilfefähigen Produktes.

Für einen Teil der beihilfefähigen Produkte existieren spezifische Stromeffizienzbenchmarks. Sie legen fest, welcher Stromverbrauch in Megawattstunden pro produzierter Tonne des Produkts für die Berechnung der Beihilfe angesetzt wird. Die Berechnung der Beihilfe richtet sich in diesen Fällen also nach der produzierten Menge, die in Tonnen Produkt angegeben wird. Für beihilfefähige Produkte ohne Benchmark richtet sich die Beihilfe nach dem Stromverbrauch für die Herstellung dieser Produkte. Ziel ist es, einen Anreiz für effiziente Produktion zu setzen.

Die Summe der Beihilfen aus dem Jahr 2022 betrug 1.643,67 Mio. € und teilte sich wie folgt auf die verschiedenen Branchen auf.

Wie erhalte ich Beihilfe?

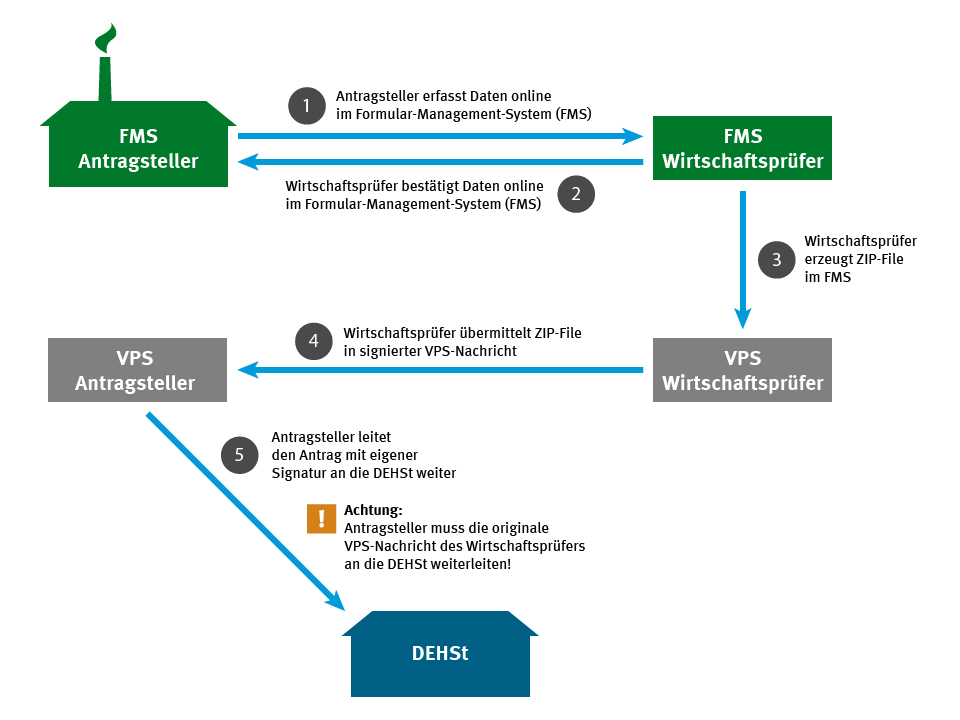

Der Antragsprozess wird durch die DEHSt administriert und ist lediglich online durchführbar. Da die Beihilfen einen Teil der indirekten CO₂-Kosten des jeweiligen Vorjahrs ausgleichen sollen, werden sie nachträglich für ein abgelaufenes Kalenderjahr beantragt. Dies geschieht über das Formular Management System (FMS) der DEHSt. Untenstehende Grafik veranschaulicht den Antragsprozess. Der Antragsteller muss hierfür zunächst seine erfassten Daten in das FMS eingeben. Der Wirtschaftsprüfer erhält anschließend das FMS-Bearbeitungsrecht, prüft den Antrag, signiert ihn in der virtuellen Poststelle (VPS) und sendet den Antrag an die VPS des Antragstellers. Der Antragsteller muss nun ebenfalls seine Signatur hinzufügen. Abschließend kann der Antrag an die DEHSt gesendet werden.

Wenn Sie Interesse an einer ersten Einschätzung Ihrer speziellen Beihilfehöhe haben, kontaktieren Sie uns gerne für eine persönliche Beratung.

GALLEHR+PARTNER® ist seit 2007 der erfahrene Lotse für die Wirtschaft auf dem Weg zur CO₂-Neutralität. Zu dem Kundenstamm von GALLEHR+PARTNER® gehört eine Vielzahl national und international renommierter Unternehmen. Diese berät und unterstützen wir teilweise bis zur vollständigen eigenverantwortlichen Übernahme relevanter Prozesse.

GALLEHR+PARTNER® nutzt KI-Tools, u.a. zur Unterstützung bei der Erstellung von Beiträgen. Die Korrektheit der Inhalte und Informationen ist durch die Fachkompetenz unserer Mitarbeitenden sichergestellt. Bei Fragen zu Inhalten können Sie sich gerne an kontakt@gallehr.de wenden.